Comment le bijou se met-il au service du deuil pour témoigner de la perte d’un être cher tout au long de l’Histoire ?

L’histoire du bijou de deuil de son origine à son apogée au XIXe siècle

Depuis toujours l’être humain a eu besoin d’entourer le deuil d’un cérémonial et d’objets de deuil pour réussir à passer cette étape difficile.

En fonction des époques et des régions, ces traditions et cultes furent très différents. Nous vous proposons de brosser un tableau de l’univers du bijou de deuil, dédié à la mémoire d’un disparu, en Angleterre et en France. Nous verrons par quels moyens celui-ci a accompagné les proches de défunts à passer le cap parfois avec austérité, parfois avec plus de poésie.

Vous souhaitez créer un bijou de deuil qui reflète le récit personnel du défunt et de ses proches ? Lisez l’article complet sur le bijou, accompagnement du deuil d’aujourd’hui.

1ère visite sur notre site encyclopédique sur la bijouterie ?

Recevez gratuitement votre MINI-GUIDE DE BIJOUTERIE nr 1 de 26 pages de conseils ou votre ÉCHANTILLON DE MOTIFS pour bocfil !

Pas le temps de tout lire ?

Si vous ne voulez pas lire la totalité de l’article, cliquez sur le sujet qui vous intéresse dans la liste ci-dessous pour consulter seulement vos choix :

1 /

Les règles et usages autour du deuil

La perte d’un être cher s’accompagne d’une période d’austérité destinée à s’effacer au profit du souvenir du défunt. La société européenne a instauré, dès le XVIIIe siècle, des us et coutumes propres à chaque région fixant entre autres la durée du deuil et la tenue vestimentaire à adopter. Dans la maison, on recouvre les miroirs d’un drap. Le deuil est établi traditionnellement à un an pour une veuve. Les 6 premiers mois, appelés encore « grand deuil » imposent des normes strictes concernant les vêtements (tissus modestes, de couleur noire) et théoriquement aucun bijou. Les 6 mois suivants, dits « petit deuil » ou « demi-deuil », tolèrent les bijoux en matières foncées et noires mais en aucun cas ostentatoires.

Les bijoux de deuil ne sont pas des bijoux funéraires, ni des « memento mori », ni des « vanités » comme je le détaille dans la suite de cet article.

2 /

Précisions sur le terme «bijoux de deuil»

Lorsqu’on tente de retracer l’histoire des bijoux de deuil, on se heurte à une confusion récurrente : beaucoup d’auteurs assimilent dans cette catégorie, les bijoux « MEMENTO MORI » portés pour glorifier la vie dans la mouvance des Épicuriens qui, avec leur moto Carpe Diem (Cueille le jour ) exhortaient leurs contemporains à profiter de chaque instant puisque la mort peut les faucher à n’importe quel moment.

La mode des bijoux Memento Mori déjà présente durant l’Antiquité, reprend à la Renaissance, en se couplant des codes chrétiens, et se développe au XVIIe siècle.

Bague de deuil romaine en or sertie d’une intaille sur cornaline figurant Cupidon et sa torche retournée (symbole de la mort)

Fin du Ier siècle après JC, Metropolitan Museum, n° 74.51.4233

Ce siècle frappé par les guerres de religion et les épidémies de peste, connaît une espérance de vie souvent brève. L’art va se mettre au service de la vie en soulignant l’importance du moment présent. Les œuvres conçues dans cette optique mettent en avant les crânes, squelettes, ossements croisés et les cercueils. Des inscriptions en latin, anglais ou français rappelant la brièveté de la vie sur Terre, soulignent parfois les motifs.

Pendentif en or et émail, 1660, Victoria & Albert Museum

Dans le même esprit, les « VANITÉS » destinées à susciter un comportement modeste face à la vie, se traduisent par des symboles rappelant la fugacité du temps comme la bougie éteinte encore fumante, le sablier ou la bulle de savon.

Vanité (autoportrait), David Bailly, 1651,

Stedelijk Museum de Lakenhal, Leyde, S1351

Quant aux bijoux funéraires, les premiers remontent à la préhistoire. On a ainsi retrouvé en Dordogne, dans l’abri de la Madeleine, une sépulture datant de 10200 ans avant JC. Il s’agit d’un enfant dont le crâne, les chevilles et les poignets sont constellées de plus de 1000 coquillages et de dents de cerf et de renard. Ces bijoux témoignent de l’existence d’un rite funéraire pour accompagner le mort dans l’au-delà.

Reconstitution du crâne de l’enfant de la Madeleine

Jean-Louis Heim

Soulignons le clairement : vu sa destination d’ornementation d’une personne vivante en mémoire d’un être cher décédé, le bijou de deuil n’appartient à aucune de ces trois catégories !

3 /

Histoire des bijoux de deuil

C’est à la fin du XVIIe que les bijoux Memento Mori s’effacent au profit de bijoux dédiés au souvenir d’un disparu.

Les premiers bijoux de deuil sont des bagues commémoratives, très répandues en Angleterre, dont l’anneau est rehaussé d’émail noir reprenant une dédicace affichant le ou les noms des défunts et leurs dates de naissance et de mort. On en trouve une pléthore de variantes.

Le corps de bague peut être ciselé d’un squelette enroulé autour de l’anneau. Dans certaines bagues, une mèche de cheveu du mort est glissée, soit en, dessous d’un cristal de roche, soit au sein d’une cavité. D’autres encore incluent le monogramme du défunt en lettres d’or.

Au XVIIIe siècle, le corps de bague peut être constitué de deux branches entrelacées.

Relevons un détail surprenant : ces bagues n’étaient pas toujours portées aux doigts. En effet, elles pouvaient être glissées sur une chaîne ou un ruban pour être portées en pendentif en collier ou en bracelet.

ASM Antique Design London

Au XVIIIe siècle, le cérémonial autour du deuil se développe. Des règles spécifiques de comportement social sont établies. La bague de deuil connaît son heure de gloire. On prépare son décès en listant les personnes proches à qui on léguera une bague en sa mémoire. Certains bijoutiers en font leur spécialité.

C’est au XIXe siècle que la mode du bijou de deuil trouve son apogée.

La bague commémorative cesse d’être le seul bijou de deuil, au profit d’autres formes d’ornement comme la broche, le médaillon et le bracelet. Elle perd en popularité et sera abandonnée vers le troisième quart du XIXe siècle.

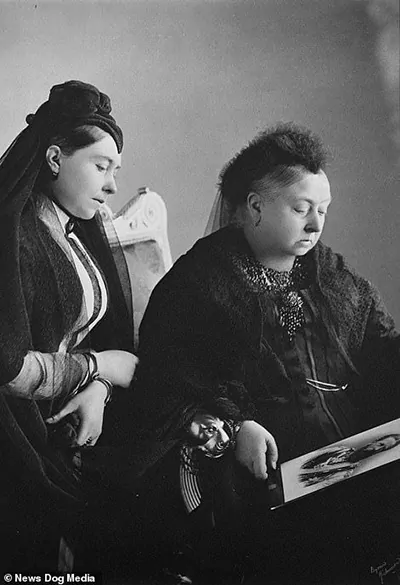

La Reine Victoria devient, sans le vouloir, l’étendard du style romantique qui libère l’expression artistique autour des sentiments exacerbés.

Son deuil précoce – elle perd son cher époux le roi Albert en 1861- va émouvoir l’Europe entière. Pendant 40 ans, elle ne porta plus que des vêtements et des bijoux noirs. Sa cour se mit au diapason et la population anglaise dans son ensemble adopte le bijou noir comme tendance.

Des albums de modèles de bijoux de deuil commencent à circuler, rendant ce type de bijou extrêmement populaire et accessible au plus grand nombre.

4 /

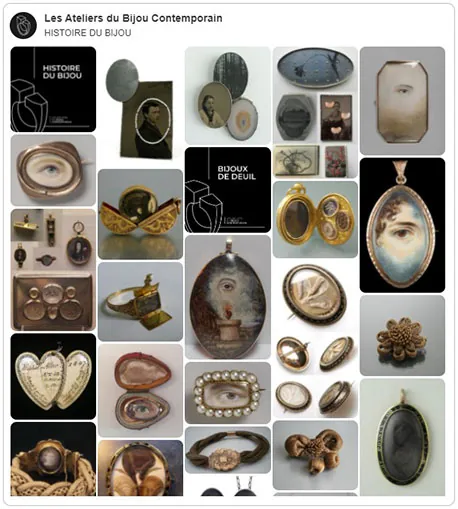

Caractéristiques des bijoux de deuil

Pour témoigner de la perte d’un être cher, les bijoux se mettent au service du deuil de plusieurs manières :

- par la couleur (sombre voire noire) et l’utilisation de matières spécifiques (jais, pâte de verre noire moulée-pressée, perles)

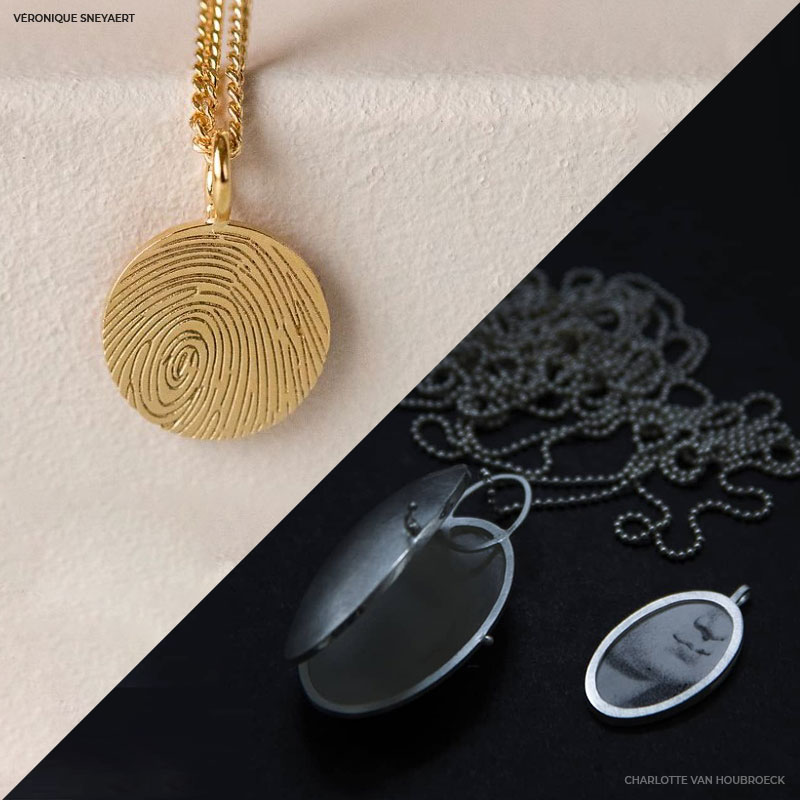

- par la représentation des êtres chers disparus (miniatures peintes, photos)

- par l’inclusion de reliques (cheveux, morceaux de tissu ayant appartenus au mort)

- par la symbolique des motifs représentés

La couleur noire et les matières spécifiques

Elle est principalement obtenue de l’extraction de la lignite, matière noire et compacte faite à partir de bois fossilisé dont le gisement le plus important se trouve à Whitby en Angleterre. Elle se nomme « jais » (jet en anglais). Ce matériau reste relativement onéreux ce qui explique que l’on va l’imiter à l’aide de pâte de verre noire moulée-pressée.

Autre façon d’assombrir un bijou en or ou argent : le rehausser de motifs en émail noir ou l’incruster d’onyx (agate noire).

Broche main et serpent de style victorien

La représentation des êtres chers

Le bijou portrait date de la Renaissance. Dans la plupart des cas, il s’agit de propagande de puissants, qu’ils appartiennent à la haute noblesse, au haut clergé ou qu’ils soient issus de la hiérarchie militaire (cadeaux diplomatiques, pour services rendus). Au XIXe siècle, on offre la miniature peinte sur ivoire en gage d’amour ou d’amitié et on la porte en souvenir d’un proche disparu. Mais comment faire la différence entre le portrait d’un être vivant ou mort ? Par l’adjonction d’un entourage de perles qui symbolisent les larmes.

Les portraits commémoratifs seront progressivement abandonnés au profit de la photographie à partir des années 1860.

Broche de deuil portrait de l’oeil de l’être aimé avec perles

Les bijoux en cheveux

Rappelons que les bijoux en cheveux peuvent être de deux natures :

- soit ils sont faits à partir de cheveux d’une personne décédée (ils sont alors assimilés aux bijoux de deuil)

- soit ils sont constitués de cheveux d’êtres chers vivants (ils font partie des bijoux sentimentaux).

Dans le même ordre d’idée, les bijoux sertis de dents de lait sont faits du vivant des enfants, par sentimentalité et non pas pour le deuil. Ils sont aussi supposés stimuler la fertilité de la femme qui les porte.

Nous n’évoquerons dans cet article que les bijoux réalisés en incluant les cheveux d’un mort.

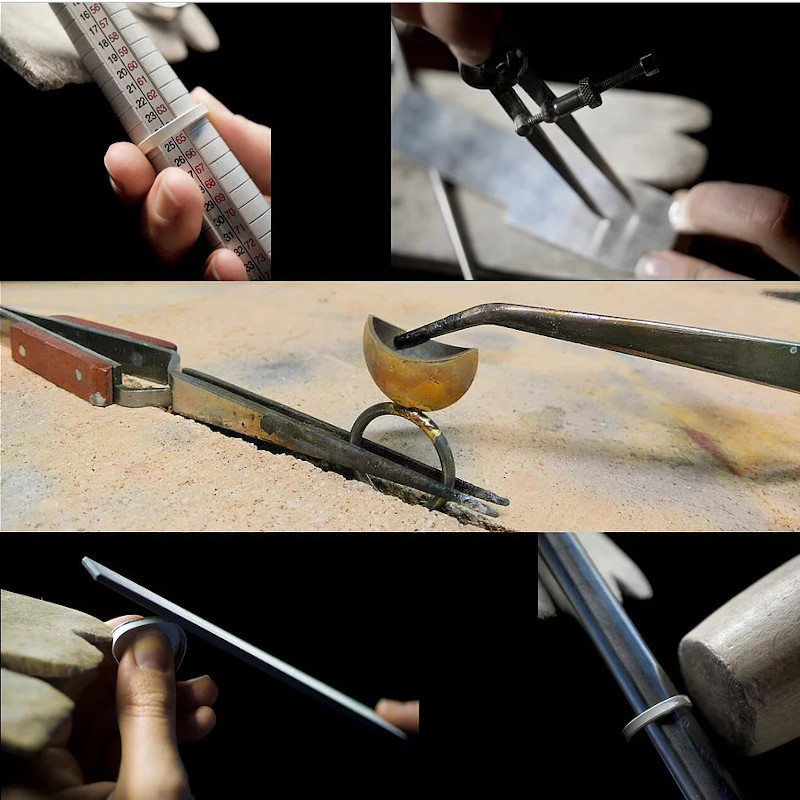

Il y a plusieurs façons d’utiliser le cheveu comme matériau. Dans un premier temps, les artisans réalisent des compositions à l’aide de mèches de cheveu placées sous verre.

Broche de deuil style victorien en or 14k, cheveux, verre, émail noir, perles

Dans le courant du XIXe siècle, un nouveau talent voit le jour : celui de tresser et mouler les cheveux pour en faire des bracelets, colliers, bagues, pendants d’oreille, broches, etc. La méthode s’inspire de la dentelle ; les cheveux sont travaillés au fuseau, au métier et au carreau. Ils peuvent aussi être moulés sur une armature en fer ou sur des moules et autres mandrins. La dernière étape consiste à plonger les cheveux dans l’eau bouillante pour fixer la forme. Les résultats sont surprenants ! On obtient des motifs très élaborés ; la matière offrant en outre une certaine élasticité.

Broche de deuil en cheveux moulés, tissés

Les attaches et fermoirs de ce type de bijoux sont soit en pomponne ( cuivre et or laminés) soit en argent, soit en or. Ceux-ci peuvent être gravés ou émaillés.

Le cheveu devient alors une matière aussi précieuse que l’or et les clients en viennent à redouter que les bijoux commandés ne soient pas faits à partir des cheveux originaux appartenant à l’être cher.

Des magazines basent leur publicité sur l’honnêteté et l’engagement des professionnels du tressage et s’engagent même à réaliser le travail devant les clients.

Cette mode va s’éteindre vers 1870. Les cheveux seront remplacés par des photographies.

Lexique symbolique autour du deuil

Des motifs spécifiques sont utilisés par référence symbolique à la perte d’un être cher. Ceux-ci évoluent au fil du temps.

Certains symboles apparaissent sur les bijoux de deuil lors du renouveau pour l’Antiquité grecque et romaine vers le milieu du XVIIIe siècle, avec le développement du néoclassicisme :

- La colonne brisée évoque la vie interrompue

- La femme vêtue de la tunique antique en pleurs sur une urne

- L’urne funéraire

- L’obélisque

- Le sarcophage

- Le saule pleureur

- Le cyprès

The Charleston Museum Bijoux de deuil de style néo-classique

Au XIXe siècle, les fleurs et les serpents commencent à occuper la place.

Le myosotis (« forget-me-not » en anglais) renvoie à la séparation, à l’absence et au souvenir.

La pensée, composée de cinq pétales, évoque l’être humain ayant 4 membres et une tête. Elle est devenu l’attribut des libres penseurs.

Le serpent fait référence à l’éternité.

5 /

Quelques livres sur le sujet

Voici 8 livres sur la thématique des bijoux de deuil ou bijoux de sentiments qui regroupent certains bijoux de deuil. Ils ont été sélectionnés par Laure Dorchy, l’auteure de notre article de blog et par notre équipe ABC pour découvrir toute la diversité des bijoux de deuil.

Livres conseillés par Laure Dorchy

Livres conseillés par l’équipe ABC

In Death Lamented: The Tradition of Anglo-American Mourning Jewelry

par Sarah Nehama

Massachusetts Historical Society, 2012

Love Entwined: The Curious History of Hairwork in America

par Helen Sheumaker

University of Pennsylvania Press

7/

Sources et bibliographie de l’auteur

Ouvrages (voir les livres ci-dessus) :

Diana Scarisbrick, Portrait Jewels, Thames & Hudson, 2011.

Diana Scarisbrick, Bagues, Thames & Hudson, 2008.

Sites :

LES 8 PETITES MAINS “Cheveux chéris – Les bijoux en cheveux”

Intéressé de creuser le sujet ?

N’hésitez pas à poser vos questions ci-dessous en commentaire de l’article.

Nous nous ferons un plaisir de vous répondre.

à propos de l’auteur :

LAURE DORCHY

Historienne de l’art

Expert bijoux, argenterie et objets précieux

Bonjour j’ai un collier de deuil a la maison j’aimerais en savoir plus a son sujet peut être pouvez vous m’aider ? Merci

Bonjour Anaelle,

On peut essayer de voir ensemble. Envoyez-moi un message via la page de contact : https://les-ateliers-du-bijou-contemporain.com/contact

Belle semaine à vous